«Кувалда для авианосца» и советская «Буря»: ракеты-монстры из СССР

Создание большинства крылатых и баллистических ракет было продиктовано вполне конкретными задачи. Одним предписывалось уничтожать базы армии и флота противника, другим целые города. Однако подходы к разным задачам порождали столь же необычный подход к их реализации. Как итог - мир увидел абсолютно уникальные средства поражения, равных которым не было и нет до сих пор.

Баллистическая стратегия

Принято считать, что тактические крылатые ракеты с дальностью пуска в 400-500 километров - вершина эволюции такого вида вооружений. Такое утверждение справедливо лишь отчасти. Действительно, современные ракеты для борьбы с кораблями противника обладают хорошими скоростными характеристиками и разными типами боевых частей. Конец 60-х - начало 70-х годов прошлого века отмечены в истории как один из этапов великого научно-технического противостояния - так называемой холодной войны, характерной чертой которого стали, мягко говоря, нестандартные решения по части создания ключевых видов вооружений. 13 мая 1972 года в состав американских ВМС после ходовых испытаний вошел первый из авианосцев типа «Нимиц». С помощью нового авианесущего корабля с атомной силовой установкой Соединенные Штаты могли спроецировать «ударный авиационный кулак» в любом месте, в любое время, практически без всяких ограничений.

Бороться с кораблями противника, особенно, такими как авианосец, в Советском Союзе планировали по-разному. И не все методы и предложения советских ученых в этом отношении оказались «традиционными». По замыслу разработчиков Р-27К должна была дополнить ракетный комплекс Д-5 и обеспечить Вооруженным Силам СССР возможность нивелировать угрозу, исходящую от любого противника с моря. Создавали Р-27К на базе баллистической ракеты Р-27У, постановление о начале модернизации которой советом министров было подписано еще в 1962 году. Особенности применения и тип целей, которые ракетам такого типа предстояло поражать, наложили некоторые ограничения на конструкцию и характеристики. В частности, значительно снизилась дальность пуска. Вместо трех тысяч километров баллистическая противокорабельная ракета могла пролететь лишь 900.

Однако и этой дальности для выполнения поставленной задачи было достаточно. Главной проблемой стрельбы по таким сложным целям, как корабли противника, долгие годы оставалось целеуказание. Первичное целеуказание ракетам должен был выдавать МКРЦ «Легенда» - ультрасовременный на тот момент комплекс спутниковой морской космической разведки и целеуказания, а также комплекс «Успех-У», которым оснащались самолеты Ту-95РЦ и вертолеты Ка-25РЦ. Тип боевой части для «больших» целей выбрали единый - ядерная боеголовка мощностью 650 килотонн. Для точного наведения на «радиоконтрастную» цель использовалась пассивная радиолокационная головка самонаведения.

Испытательная стрельба такими ракетами показала, что Р-27К отказалась «намертво» захватывать большое судно с работающей радиолокационной станцией. Давно списанная баржа, на которую установили мощную РЛС, через считаные минуты после пуска испытала прямое попадание баллистической противокорабельной ракеты. В боевых условиях это могло означать только одно - при мощности боеголовки в 650 килотонн прямое попадание гарантированно уничтожало бы не только авианесущий корабль, но и корабли сопровождения.

«Важно понимать, что на прямое попадание в 100% случаев и не рассчитывали. Хотя и достигали его порой. Расчет был на уничтожение одной боеголовкой всей АУГ даже при попадании в любой корабль ордера. При такой мощности было достаточно просто навестись на любой корабль ордера, взорваться в сотнях метрах от него и все равно всех утопить», - отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный эксперт Василий Кашин.

Боевая тень гражданского космоса

Многие читали биографию Сергея Павловича Королева и знают, что без усилий и стараний этого человека у Советского Союза могло и не быть космической программы. Однако мало кто знает, что за авторством гения советского космоса числится и уникальное изделие 212 - один из первых успешных советских экспериментов СССР в области создания крылатых ракет. Принято считать, что наиболее впечатляющими успехами по этой тематике обладали немецкие ученые. Но с 1934 по 1938 годы специалисты РНИИ (Ракетный научно-исследовательский институт) под руководством главного конструктора Сергея Королева разработали, а в 1939 году испытали целую серию крылатых ракет.

По состоянию на середину 30-х годов, «королевская» ракета была ультрасовременным и перспективным видом вооружения. Двигатель для одной из первых советских крылатых ракет разработал не менее известный, чем Сергей Павлович ученый-двигателист Валентин Петрович Глушко. Именно Глушко заслуженно считают пионером в проектировании и разработке советских жидкостных ракетных двигателей. Для изделия 212 Глушко спроектировал жидкостный ракетный двигатель малой мощности ОРМ-65, с помощью которого ракету можно было доставить на дальность до 80 километров.

Изделие снабдили уникальной по тем временам системой управления и стабилизации ГПС-3, в состав которой входило три гироскопа и многочисленное вспомогательное оборудование. Несмотря на то, что крылатая ракета 212 стала едва ли не первым советским опытом в этой области, в ее конструкции угадывались те же ключевые элементы управления полетом, что и у современных ракет и самолетов. Комбинированная аэродинамическая схема предполагала использования элеронов на крыльях и рулей для управления тангажом в хвостовой части.

По своим характеристиками ракета 212 в современной терминологии и классификации относится к тактическим крылатым ракетам малой дальности. Дальность полета около 7 километров, скорость почти 1000 километров в час и 30 килограммов взрывчатого вещества, которые можно было «уложить» в небольшой грузовой отсек. По сути, проект по ракете 212 стал одним из первых робких, сложных, но уверенных шагов по направлению к разработке совершенно иного типа вооружения, благодаря которому советские военные могли решить вопрос уничтожения противника на минимальном расстоянии от линии фронта.

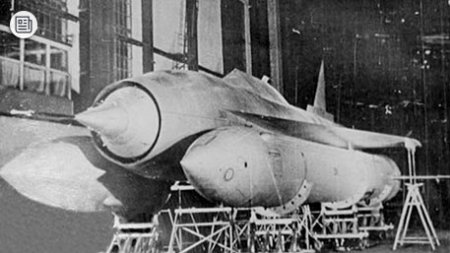

Межконтинентальная буря

После того как отгремела Вторая мировая, а вчерашние союзники стремительно начали превращаться в противников, встал вопрос о доставке боезарядов не просто «в соседний двор», а на другой континент. Даже для теоретической возможности создания такого вооружения требовалось просчитать огромный массив данных, не говоря уже о проведении натурных экспериментов. Только что заступивший на пост первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев хорошо понимал, что без современного вооружения, способного «достать» до противника, страну могут попросту смять.

В результате технических расчетов и выкладок, совещаний и размышлений на тему физической способности промышленности создать такое оружие ученые совместно с военными пришли к выводу, что для нанесения гарантированного ущерба такое оружие должно было иметь ракету с дальностью полета не менее 6, а еще лучше, 8 тысяч километров. Другим важным обстоятельством, мешающим «добраться» до противника, стала система противовоздушной обороны, которую Соединенные Штаты, будучи вероятным противником в следующей войне, активно совершенствовали.

Наиболее успешным в этом отношении оказался проект КРМД (крылатая ракета межконтинентальной дальности), разработкой которого занималось ОКБ-301 во главе с главным конструктором Семеном Алексеевичем Лавочкиным. В основу собственной крылатой ракеты авиастроители положили наработки, созданные при участии ОКБ-1 и лично Сергея Павловича Королева. Идея использовать двухступенчатую схему принадлежала именно Королеву, и, согласно его идее, конструкция должна была использовать специальные ускорители для старта, разгона и набора высоты. Самолет-снаряд, оснащенный «специальной» боевой частью, решили оснастить маршевым двигателем РД-012.

Особое внимание в этом случае обращают на себя летные характеристики изделия. Реактивный маршевый двигатель должен был запускаться на высоте не менее 17 тысяч метров. Один из первых успешных испытательных пусков продемонстрировал и уникальные скоростные показатели новой крылатой ракеты. В 1958 году «Буря» двигатель второй ступени и отделение ускорителей произошло на скорости 2,95М, что соответствует показателю более, чем 3,500 километров в час. Однако были и свои сложности.

«Для выведения ракеты на расчетную дальность полета потребовались значительные изменения. Прежде всего по части облегчения ракеты, применение более прочных и легких материалов, без которых на такие показатели вывести ракету было бы нельзя», - поясняет в интервью «Звезде» инженер-ракетостроитель Игорь Леонтьев.

Наилучшего показателя разработчикам удалось достичь в ходе испытательного пуска 23 марта 1960 года, когда, несмотря на отказ системы управления, на конечном участке полета ракета смогла преодолеть расстояние в 6500 километров. Скорость полета на двигателе второй ступени в этот момент составляла 3920 километров в час. Внушительной была и масса «полезной нагрузки» - «Буря» могла брать на борт спецбоеприпас общей массой до двух с небольшим тонн. Процесс перехвата такой ракеты, что в середине и конце 50-х, что долгие годы спустя, был невозможен. Только к середине 80-х вероятный противник смог создать средства перехвата, теоретическая способность которого против скоростных целей никем, кроме самих разработчиков, не просчитывалась.

Автор: Дмитрий Юров

Фото: РИА Новости / nimitz.navy.mil / SK3 Bob Marsh / Vitaly V. Kuzmin / Sergei Arssenev / Junge Heinz / Wikipedia / Алексей Иванов

Вернуться назад